この記事は広告を含みます。

詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

目次

(パピヨン/男の子)

「うちの子、太りすぎていない?」

「他のフレンチ・ブルドッグも体重は同じくらいなの?」

そんな疑問や不安を感じる飼い主さんは多いでしょう。

フレンチ・ブルドッグは同じ犬種でも体格差が大きいため、太りすぎかどうか判断するには体重と合わせて体型チェックをすることが大切です。

この記事では、認定動物看護師の資格をもつ筆者が「フレンチ・ブルドッグの平均体重」や「体型チェック方法」「適正体重を維持する方法」などを専門的にわかりやすく解説します。

フレンチ・ブルドッグの平均体重は8~14kgと幅広い

フレンチ・ブルドッグは大きめの頭部や筋肉質な体つきが特徴で、抱っこをすると重たく感じやすい犬種です。

では、目安となる平均体重は具体的にどのくらいなのか?

ここでは「オス・メス別」と「ライフステージ別」で、フレンチ・ブルドッグの平均体重をまとめました。

オス・メス別の平均体重

成犬(1歳以降)のフレンチ・ブルドッグの平均体重は以下の通りです。

| オス | 9〜14kg |

|---|---|

| メス | 8〜13kg |

オスの方がガッチリとした骨格で筋肉質のため平均体重が重くなりがちです。

しかし、人間と同じようにメスでも骨格がしっかりしている子や体高が高い子もいるため、オスよりも平均体重が重くなる場合もあります。

オス・メス別の平均体重はあくまで目安として見ておきましょう。

ライフステージ別の平均体重

フレンチ・ブルドッグはライフステージごとに以下のような体重推移で成長します。

| 生後3か月ごろ | 3kg前後 |

|---|---|

| 生後6か月ごろ | 6kg前後 |

| 1歳ごろ~(成犬) | 10kg前後 |

1歳になり成犬期を迎えると、骨格がある程度形成されて成長が止まります。

一方で、シニア期(7歳ごろから)を迎えると運動量が減り体重が増えやすいため、食事内容の見直しや適度な運動習慣など配慮が必要です。動物病院で相談をしていくといいでしょう。

また、平均体重から外れていたとしても、体重計の数字だけを見て“太ってる!”と焦らなくても大丈夫です。

フレンチ・ブルドッグは体格や筋肉量の差が幅広く、個体ごとに平均体重もさまざまです。

次の項では、体重と合わせて見ておきたい「体型チェック」についてまとめました。

体重だけでなく体型(BCS)チェックが重要

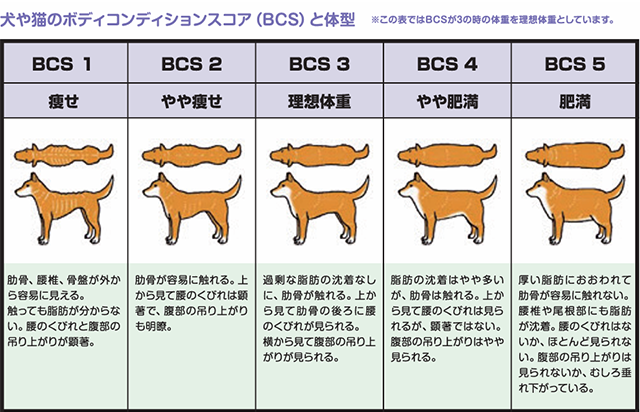

出典元「飼い主のためのペットフード・ガイドライン」(環境省)

上の画像は、環境省が出している「BCS(ボディコンディションスコア)」です。

主に以下の3つの観点で体型を5段階評価します。

- 真上から見たときのシルエット

- 横から見たときのシルエット

- 胴体を触ったときの感覚

フレンチ・ブルドッグはガッチリ体型の子ばかりではなく、華奢な子もいたり、体格差は幅広いです。

正確に愛犬の健康状態を把握するために、体重と体型の両方をチェックしてあげましょう。

おうちでできる体型(BCS)チェック

ここでは「実践編」として、おうちでできる体型(BCS)チェックの方法をまとめました。

視診|理想は緩やかなカーブ

視診では、真上から見たときのシルエットと横から見たときのシルエットで判断します。

以下を基準にチェックしてみましょう。

【真上から見たときのシルエット】

理想体型:緩やかなカーブを描くように腰がくびれている

肥満傾向:肩・腰・お尻までのラインが真っ直ぐ平坦でくびれが見当たらない

瘦せすぎ:砂時計のように極端に腰がくびれている

【横から見たときのシルエット】

理想体型:胸からお腹にかけて緩やかな吊り上がりのラインが見える

肥満傾向:お腹にかけての吊り上がりがほぼ平坦・または垂れ下がっている

瘦せすぎ:お腹にかけての急な吊り上がりが見える

BCS(ボディコンディションスコア)の5段階評価の中では「3」が理想体型です。

触診|ポイントは皮下脂肪の量

触診では、胴体を触ったときの皮下脂肪の量で判断します。

基準は「肋骨に触れるか」「くびれがあるか」です。BCSの表を参考に愛犬の体をチェックしてみましょう。

肩~あばら(肋骨)〜お腹のくびれ部分~腰骨を順番に、両手で包み込むようにしながら触るのがポイントです。

最初は難しく感じますが徐々に慣れていきます。おうちで日常的に取り入れてみるといいでしょう。

フレンチ・ブルドックの太りすぎによるリスク

ここでは、フレンチ・ブルドッグの太りすぎによるリスクを紹介します。

運動に無気力になりさらに太る

フレンチ・ブルドッグは太ると運動に対して無気力になりがちです。

犬たちは、自ら「ダイエットしよう!運動しよう!」と思い立つことはありません。

運動をしないとエネルギーの消費量が減るため、どんどん太ってしまうのです。

足腰への負担や骨関節疾患

太ると重たい体を支えている足腰への負担が大きくなります。

腰のヘルニアが肥満の犬に多いのもそのためです。

また、足腰への負担や脂肪の付き方で歩き方・座り方などにも影響し、骨関節にも負荷がかかりやすくなります。

足腰や骨関節が痛いと活動量が減るため、さらに太りやすくなる...という悪循環に陥ることもあるでしょう。

寿命が大幅に短くなる

人と同じで犬の肥満はさまざまな病気を引き起こし寿命を縮める原因になります。

心臓病・呼吸器疾患・糖尿病・尿路結石などにつながることもあります。

また、フレンチ・ブルドッグのような短頭種(鼻ペチャ犬)は「短頭種気道症候群」という病名があるくらい、生まれつき気道が狭く、呼吸器が弱い子が多いです。

余分な脂肪がつくことでさらに気道が塞がれやすくなります。

呼吸が苦しくなるため、運動不耐性が出てきてさらに運動が難しくなるという悪循環に陥る可能性もあるでしょう。

フレンチ・ブルドックの痩せすぎによるリスク

ここでは、フレンチ・ブルドッグの痩せすぎによるリスクを紹介します。

栄養不足による免疫低下

食欲低下や消化機能の低下などが起きると、栄養不足になりどんどん痩せてしまいます。

栄養不足の体は免疫力も弱く、感染症などにかかるリスクが高いです。

また、皮膚や被毛にも栄養が生き届かなくなるため、皮膚・被毛トラブルも起こしやすくなります。

筋力不足による活動意欲の低下

栄養が足りなくなると筋力不足になり、活動意欲が下がってしまいます。

動かないため食欲も湧きません。食欲が湧かずさらに栄養不足になる悪循環に陥ることもあるでしょう。

臓器の機能低下

この状態まで来たら、動物病院への通院または入院が必要になる場合があります。

急激に痩せてきた・食欲や元気が無いなど異変を感じたら早めの受診がおすすめです。

フレンチ・ブルドッグの適正体重を維持する方法

愛犬の健康を保つためには、飼い主さんが正しい理解で日頃から愛犬の健康管理をする必要があります。

とくに避妊・去勢を行なった犬は、ホルモンの関係上太りやすいです。

ここでは、フレンチ・ブルドッグの適正体重を維持する方法をまとめました。

体重管理方法

- 抱っこした状態で体重計に乗り、飼い主さんの体重分を引く

- 愛犬がじっとできそうなら、カゴや桶などを使って体重計に乗せる

- 動物病院で受診時に測ってもらう

上記のように、気軽にできる体重測定の方法はたくさんあります。体重はこまめに測定しておきましょう。

なお、同じフレンチ・ブルドッグでも適正体重は犬によって異なります。まずは愛犬の適正体重を知っておきましょう。

体重÷BCSの値×3

※あくまでざっくりとした簡単な求め方になるため、大まかな目安として使ってみてください。

適正体重を15〜20%超えていたり、肋骨が皮下脂肪でおおわれて触れない・くびれがないなどの場合は肥満傾向にあるといえます。

フードの選び方

愛犬の健康を一番に考えるなら、フード選びは妥協しないのがおすすめです。

- 「総合栄養食」と書かれたものを選ぶ

- 主原料が動物性たんぱく質(牛・豚・鶏などの肉や魚)

- 消化をサポートする消化酵素・オリゴ糖・乳酸菌などが配合されているか

- ライフステージに合った栄養配分のものを選ぶ

- 安さや量よりも質・安全性を見る

- 愛犬のアレルギーの有無に配慮する

- 余計なもの(香料・着色料・保存料など)がなるべく入っていないものを選ぶ

難しい場合は、動物病院で愛犬に合うフードを処方してもらったり、ペットショップで相談をしてみるのがいいでしょう。

おやつやご褒美用のちゅーるなどの嗜好品は控えめに。できれば与えないのがベストです。

適切な運動習慣

犬にとって毎日の散歩がいい運動習慣になります。

散歩の頻度・時間は犬によってさまざまですが、一般的な理想は【1回30分前後の散歩を1日1~2回】といわれています。

ただし、散歩は犬たちにとって“リフレッシュ”や“飼い主さんとコミュニケーションをとる時間”でもあります。

愛犬にとって「楽しい時間」と思えるような散歩を心がけてあげましょう。

動物病院での定期健診

動物病院での定期健診は年に一度、できれば半年に一度受けるのがおすすめです。

体重・体型管理に限らず、早期に病気や異変を見つけるのにも役立ちます。

フレンチ・ブルドッグが太りすぎた場合のダイエット方法

ここでは、フレンチ・ブルドッグが太りすぎた場合のダイエット方法についてまとめました。

運動量を増やす

散歩に加え、おもちゃやダイエットグッズで運動量を増やしてみましょう。

おうちの中やお庭、公園などで積極的におもちゃで遊ぶ時間を取り入れてあげてください。

バランスディスクのように、体幹トレーニングができるグッズを用意してみるのもおすすめです。

ただし、運動量を増やすときに無理強いはさせないこと。日常の延長線上でリフレッシュ感覚で少しずつ取り入れていきましょう。

食事の与え方

改めて食事の与え方を見直してみることも大切です。

- きちんと計量しないままフードを与えていないか?

- 主食となるフード以外に、カロリーオーバーになるようなふりかけやおやつを与えすぎていないか?

- 人間の食べ物を「欲しがるから」といってあげていないか?

- 今あげているフードは愛犬の体に合っているのか?

上記のように、食事の与え方や内容を少し見直してみるだけで体型や体重は変えられます。

何からどう見直していけばいいかわからない場合は、動物病院で相談をしてみるといいでしょう。

食欲のコントロール

愛犬のおねだりが止まらないとき、おやつやフードをついあげすぎてしまう...。

そういう経験がある飼い主さんは多いでしょう。

おねだりを止めるためにおやつなどを多めに与えてしまうと、すぐにカロリーオーバーになります。

そんな場合は「時間をかけて遊びながらおやつをゲットできるグッズ・おもちゃ」を使うのがおすすめ。

ノーズワークグッズや、フードを入れられる知育玩具などを使うといいでしょう。

例えばこちらのノーズワークマット。さまざまな形の隠し場所があるため、パターン化せず、愛犬は飽きずに楽しみながらおやつを探せます。

また、リッチェルのグルーペックもおすすめ。中におやつやフードを入れられる知育玩具で、愛犬をおもちゃに夢中にさせます。

無理せず、長期的な体重・体型管理がおすすめ

愛犬が肥満だとわかると「ダイエットさせなきゃ」と焦ってしまいますよね。

しかし、急激なダイエットはさまざまなリスクが伴うため危険です。

- 精神的なストレスから問題行動につながる

- 低血糖になる

- 栄養不足になり免疫力が下がる・皮膚トラブルにつながる

- 腸のはたらきが悪くなり消化不良を起こしやすくなる

愛犬のダイエット中は、動物病院やペット栄養管理士など専門的な知識をもつ人に相談しながら長期的に体重・体型管理をするのがおすすめです。

フレンチ・ブルドッグは“体重+体型チェック”で健康管理を!

フレンチ・ブルドッグの平均体重は幅広く、体格や筋肉量によっても大きく異なります。

そのため「数字だけ」にとらわれず、体型(BCS)や日常の様子をあわせて見ておくことが大切です。

体重測定や視診・触診でのチェック、フードや運動習慣の見直し、定期的な動物病院での検診などを取り入れながら、無理のない範囲で健康を維持していきましょう。

(パピヨン/男の子)