この記事は広告を含みます。

詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

目次

(パピヨン/男の子)

「ちゃんと爪を切ったのに、フローリングを歩くとカチカチ音がする。これってまだ切り足りないの?」

フローリングに響く愛犬の爪の音に、そんな悩みを抱える飼い主さんもいるでしょう。

適切な爪の長さはそれぞれです。カチカチとフローリングに当たる音が鳴るのが自然な子もいれば、爪のお手入れ不足に当てはまる子もいます。

この記事では、認定動物看護師の資格をもつ筆者が「犬の爪の適切な長さやケア方法」や「フローリングに爪が当たるときの音・傷対策」などについて解説します。

フローリングで犬の爪の音が鳴るのは自然なこと

犬の爪は、人とは違い先端が指からフックのように飛び出ています。爪を適切な頻度で切っているなら、もうそれ以上切らなくて大丈夫です。

犬の爪の音がフローリングで鳴るのは自然なこと。

人間も床を踏ん張るときに足の指にぐっと力が入るように、犬も足の指に力が入ります。そうすると爪も立つため、フローリングに爪先が触れて音が鳴るのです。

ただし、放置していいわけではありません。爪が長すぎて音が鳴っている場合は別のリスクがあるため、定期的なお手入れやケアが必要です。

まずは犬の爪の役割やつくりを知って、愛犬の爪が適切な長さなのかチェックしていきましょう。

犬の爪の役割とつくりを知ろう

ここでは、犬の爪の役割とつくりを解説します。

犬の爪の役割

犬の爪は「サッカーや陸上などの靴裏についているスパイクのような役割」と例えられることが多いです。

滑り止め・踏ん張り・物を掴むなど、犬の生活や運動において大事な役割があります。

犬の爪のつくり

ここで、犬の爪がどんなつくりになっているのか見てみましょう。

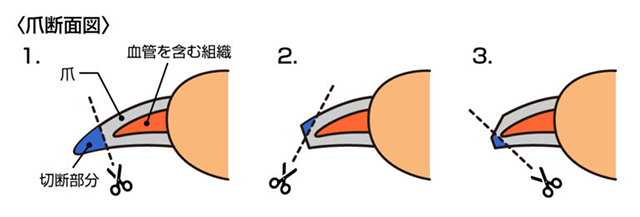

以下の画像でわかるように、円錐状の爪の中に血管を含んだ軟らかい組織が伸びているようなつくりになっています。

画像引用元:自宅でも簡単│🐶犬の爪切りのやり方🐶 - 品川荏原どうぶつ病院|西小山駅・武蔵小山駅の動物病院|犬 猫

トリマーさんや動物病院のスタッフさんたちは、この爪内部の血管を切らないようにギリギリのラインで爪をカットしています。(画像内の3を参照)

必要以上に切ると「深爪」になり出血することも。

これは人間でいうと、爪の出ている白い部分だけでなく、皮膚との接地面も丸ごとべりっと剝がされているのと同じことになります。想像するだけでも痛いですね...。

そのため、トリミング後や動物病院での爪カット後、爪の音がカチカチと鳴るくらいに切られているのは正常です。

爪の音は鳴る子と鳴らない子がいるため、鳴らないからといって「切りすぎ」というわけではありません。

ただし、爪の極端な伸ばしすぎにはさまざまなリスクがあります。

犬の爪を伸ばしすぎるリスク

爪が床に押し付けられて指が盛り上がっていたり、三日月状に巻き爪になっていたりしたら爪の伸び過ぎのサインです。

ここでは、犬の爪を伸ばしたまま放置することによるリスクを解説します。

歩き方の異常や指の変形を伴う

伸びすぎた爪は、犬の指を圧迫し関節に負担をかけ続けます。

爪が常に立った状態になって指が浮いたり、爪が倒れて指が曲がることで変形してしまったり。

その結果、歩き方がぎこちなくなったり筋肉が強ばるなど、足腰に負担がかかってしまいます。

場合によっては、爪がポキッと折れて出血してしまうことも。

もしも歩き方がぎこちなくなっていたり、指がおかしな方向に曲がっていたりしたら爪の状態を確認しましょう。

巻き爪になって肉球に刺さる

爪が伸びていることに気づかないまま放置し続けると、巻き爪になり肉球に刺さる場合があります。

肉球に刺さると出血を伴い、出血した場所から膿んで治療に時間がかかるケースも。

また、犬には「狼爪(ろうそう)」という親指の爪が足裏から少し離れた上側に生えている子もいます。

狼爪は、床と接地せず毛に隠れて見えづらいため見逃されがち。そのため、巻き爪のケースが多い部位です。

巻き爪にならないよう、定期的に愛犬の爪の伸び具合をチェックしましょう。狼爪が生えている子は狼爪のチェックも忘れずに。

血管が伸びて切りにくくなる

犬の爪が伸びたまま放置されると、爪内部の血管を含んだ軟らかい組織も一緒に伸びていってしまうことがあります。

血管が伸びるとその分だけ爪も長く切り残しておかなければいけません。そのため、爪が床に触れることが多くなり、カチカチ音が気になりやすくなるリスクがあります。

爪内部で伸びた血管は、切らない限り短くなることはありません。短くするには、麻酔下で、または無麻酔の状態で血管を切らなければいけなくなります。

血管が伸びてしまう前に、爪は定期的に切ってあげましょう。

犬の爪切りは月に1~2回が適切

犬の爪切りは月に1〜2回ほどの頻度で行なうのが推奨されています。

爪切りはおうちでやるのがなかなか難しいため、トリミングと合わせてペットサロンでやってもらうのがおすすめです。

爪切りもトリミングも月に1~2回が適切とされています。ワンちゃんの肌質・体質や大きさによって差はあるため、詳しくはペットサロンで相談をするのがいいでしょう。

また、動物病院で爪切りをお願いするのもいいでしょう。

フローリングで犬の爪の音が気になるときの対策

ここでは、フローリングで犬の爪の音が気になるときの対策について紹介します。

マットやカーペットを敷く

マットやカーペットを敷けば、爪のカチカチ音は鳴らなくなります。それだけではなく、滑りにくくなり愛犬の足腰への負担も軽減できます。

マットやカーペットはフローリングよりもお手入れが負担になるデメリットがあるため、掃除しやすい材質のマットやカーペットを使うといいでしょう。

例えば、以下のような特徴のマット・カーペットがおすすめです。

- パズルのようにはめ込み・解体ができるマット

- サラッと水拭きができる防水加工のカーペット

- 洗濯機で丸洗いできるカーペット

筆者のおすすめは「ホームタイル」です。

タイルカーペットなら、汚れた場所だけを取り外してすぐ洗えます。滑りにくくクッション性も高いため、愛犬の足腰にも優しいカーペットです。

爪切り・爪やすりで角を丸める

爪切りは基本的にはペットサロンや動物病院に任せ、気になったときにお手入れできるようおうちに1つは常備しておくといいでしょう。

爪切りには主に3つ種類があります。

|

ギロチンタイプ

|

プロのトリマーさんが使うことが多いタイプ。 |

|---|---|

|

ニッパータイプ

|

工具のニッパー形状の爪切り。 |

|

ハサミタイプ

|

赤ちゃんの爪切りハサミと似たような形状の爪切り。 |

愛犬に合わせて、飼い主さんが使いやすいものを常備しておきましょう。

もしもおうちで愛犬の爪が気になったら、爪切りや爪やすりを使って角を丸めてあげてください。

その際、爪の止血剤(クイックストップ)も常備しておくのがおすすめです。

犬用靴下を活用する

愛犬が嫌がらなければ、犬用靴下を履かせるのも一つの方法です。

室内でのケガ対策や滑り止めにもなるため、試してみてもいいでしょう。

おすすめはMuttluksの「マットソックス」です。

グリップが効く滑り止めが裏についているため、フローリング上でも滑りにくく安全に過ごせます。

素材は、通気性・保温性・保湿性に優れたコットン素材。夏は蒸れず快適に、冬は保温・保湿をして冷えやあかぎれ予防に。1年を通して使える便利な犬用靴下です。

ただし、靴下を使う際は「ストレスにならないか?噛んだり引っ張ったりしないか?」ということにも注意しましょう。愛犬が気にするようなら、靴下は使わないほうが安全かもしれません。

フローリングを犬の爪による傷から守る方法

マットやカーペットなどを敷かずフローリング床のまま過ごしたい場合は、ワンちゃんの爪で傷ができる場合があります。

ここでは、フローリングを傷から守るための方法を紹介します。

ワックスをかける

ワックスは、傷から床を守ってくれるコーティング材です。

とくにワンちゃんがいるおうちにおすすめなのは「AJパーフェクトコートセット プレミアム」です。

コーティングをして爪傷を防ぐのはもちろん、滑りにくい床を作る高い防滑性能もあります。

使い方は簡単。メラニンスポンジや付属されているマイクロファイバーモップを使って薄く伸ばすだけ。

一度塗ればメンテナンスはほとんど必要ないのもありがたいポイントです。

ペット用フローリングに変える

少々大がかりにはなりますが、床をペット用フローリングに変える方法もあります。

新築を建てる・リノベーションやリフォームを予定しているという方は、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?

おすすめは「PERGO(ぺルゴ)フロア」です。材質や厚みが異なる2種類のフローリングがあります。

| PERGOラミネートフロア(木質系) |

厚み8mm。 |

|---|---|

| PERGO LVTフロアRigid(樹脂系) | 厚み4mm。 既存の床に重ね貼りするリフォーム向け。 |

表面には傷や摩擦に強い特許技術のコーティングがされているため、爪による傷から床を守ってくれます。

また、防水性も抜群。愛犬の粗相やお水をこぼしてしまった場合にも染み込まず、サッと掃除してキレイをキープできます。

フローリングに犬の爪による傷がついた場合の対処法

どれだけ対策をしても、フローリングの傷は100%防げるわけではありません。

フローリングに愛犬の爪による傷がついてしまった場合の対処法を見ておきましょう。

浅めの凹み傷には水とアイロンで補修

傷がつきやすいといわれる無垢フローリングは、浅く凹んだ程度であれば水とアイロンで補修できます。

無垢フローリングは100%天然木でできているため、木に水を含ませて凹みを膨らますことで補修できるのです。

【無垢フローリングを水とアイロンで補修する方法】

- 凹んだ部分に針で数か所穴をあけ、水分を吸収しやすくしておく

- 濡らしたタオルを凹んだ部分に置き、上からアイロンを数秒当てる

- タオルを適宜濡らし直しながら、凹みが補修できるまで繰り返す

ただしこの方法はフローリングの凹みに有効で、フローリング自体が欠けてしまっていたら補修できません。

また、塗装されている箇所をこの方法で補修すると変色するリスクがあるため注意しましょう。

補修用ワックスやパテで傷を埋める

大きな凹みや傷、欠けてしまった箇所には、補修用ワックスやパテで「傷を埋める」方法がおすすめです。

中でもフローリング床の補修におすすめなのが、DEWELの「フローリングリペアキット」です。

11個の異なる色のワックスが入っており、混ぜて使うこともできます。

補修用ワックスやパテを使う際は、フローリングの色に合わせて色を調節しましょう。

爪の音は自然なもの。愛犬に寄り添ったケアと工夫をしていこう

犬の爪がフローリングに当たって鳴る音は、必ずしも異常ではありません。

ただし、爪を伸ばしすぎると体への負担やケガにつながることもあるため、定期的なケアが大切です。

音やフローリングの傷が気になるときは、マットやワックスなど住環境を工夫すれば快適に過ごせます。

愛犬に寄り添いながら、無理なく・安全にケアを続けていきましょう。

(パピヨン/男の子)